ユンボ(油圧ショベル)は、建設現場や林業、農業などあらゆる場面で活躍する汎用性の高い重機です。ユンボが稼働する現場は過酷な環境であることが多く、その中でエンジンは高出力を維持しながら長時間稼働し続けます。そのため、エンジンには常に大きな負荷がかかり続けます。

エンジンは燃焼の過程で大量の熱を発生させるのですが、この熱を適切に処理するため、ユンボなどの建設機械には必ず備わっているのがラジエーターという部品です。

ラジエーターは自動車にも搭載されているため聞き慣れた部品名かもしれませんが、建設機械のラジエーターはより過酷な環境を前提として設計されており、日常的なメンテナンスが特に重要になります。

本記事では、ラジエーターの基本的な役割から構造、発生しやすいトラブルの要因、そして長寿命化のために実践すべき管理方法までを、詳しく解説していきます。

この記事でわかること

- ユンボのラジエーターの役割と構造・仕組み

- 発生しやすいトラブル

- メンテナンスのポイント

ラジエーターとは?|ユンボにおける冷却装置の役割

普通免許をお持ちで自家用車を運転する方であれば、ラジエーターという名称は聞いたことがあるかと思います。最初にラジエーターの果たす基本的な役割を理解しておきましょう。

エンジンの熱を冷却する役割

エンジンは燃料を燃焼させて回転力を生み出す仕組みであり、その過程で大量の熱を帯びます。ラジエーターは、自動車や重機に搭載される放熱器のことであり、エンジンの発熱を効率よく空気中へ逃がしてエンジンを冷却する役割を担っています。

特に、ユンボのような油圧ポンプを駆動し続ける重機は、自動車以上に発生する熱量が多く、エンジンへの負担も大きいです。

エンジンが高温状態のまま放置されると、燃焼効率が悪化し、出力が低下するだけでなく、金属部品が膨張して摩耗や焼き付きが発生する可能性があります。最悪の場合、オーバーヒートでエンジンが完全に故障し、多額の修理費用や機械の長期不稼働が発生することにもなりかねません。

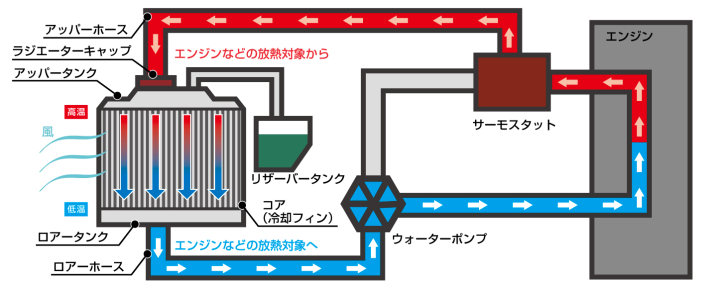

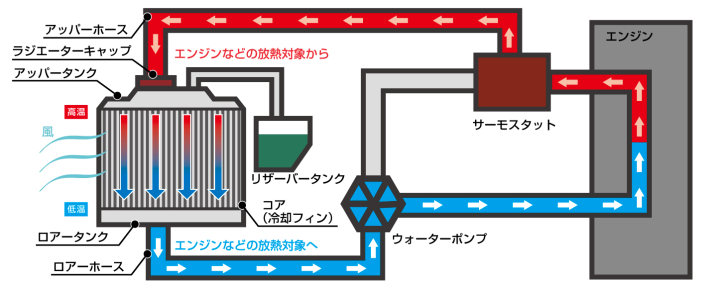

ラジエーターの仕組み

ラジエーターは、オーバーヒートなどの危険を防ぐために、冷却水と呼ばれるクーラントを循環させ、熱を外部へ放出します(水冷式)。

エンジン内部を通ったクーラントは高温になり、ラジエーターへ送られます。そして、走行風や冷却ファンの風を受けて冷やされ、再びエンジンへ戻るという循環を繰り返します。この一連のサイクルが正常に働くことで、エンジン温度は常に適正な範囲に保たれ、安定した出力と耐久性が維持される仕組みです。

定期的な点検が必要

ユンボの作業現場は、粉じんや泥水、極端な高温や低温といった過酷な環境が日常的です。そのためラジエーターが詰まったり、冷却液が劣化・減少したりすると、すぐにオーバーヒートや性能低下が起こりやすくなります。つまり、ラジエーターは単なる補助的な部品ではなく、ユンボ全体の稼働を支える生命線といえる装置です。

ユンボのラジエーター構造|簡単な仕組み解説

ユンボのラジエーター構造は、基本的に自動車用と同じ仕組みで設計されています。ラジエーターの内部構造を理解することで、なぜメンテナンスが欠かせないのかがより鮮明になります。

リザーバータンク

クーラントの量を調整するための、いわば補助タンクです。冷却水は温度変化によって膨張・収縮するため、その変化分を一時的に受け止めたり、必要に応じて戻したりすることで冷却系の安定を維持しています。タンクは半透明の樹脂製で、外からクーラント量を目視できるのが特徴です。

アッパータンク

アッパータンクはラジエーター上部にあり、エンジンから戻ってきた高温のクーラントが最初に流れ込む部分です。ここからラジエーターコアに送り込まれます。

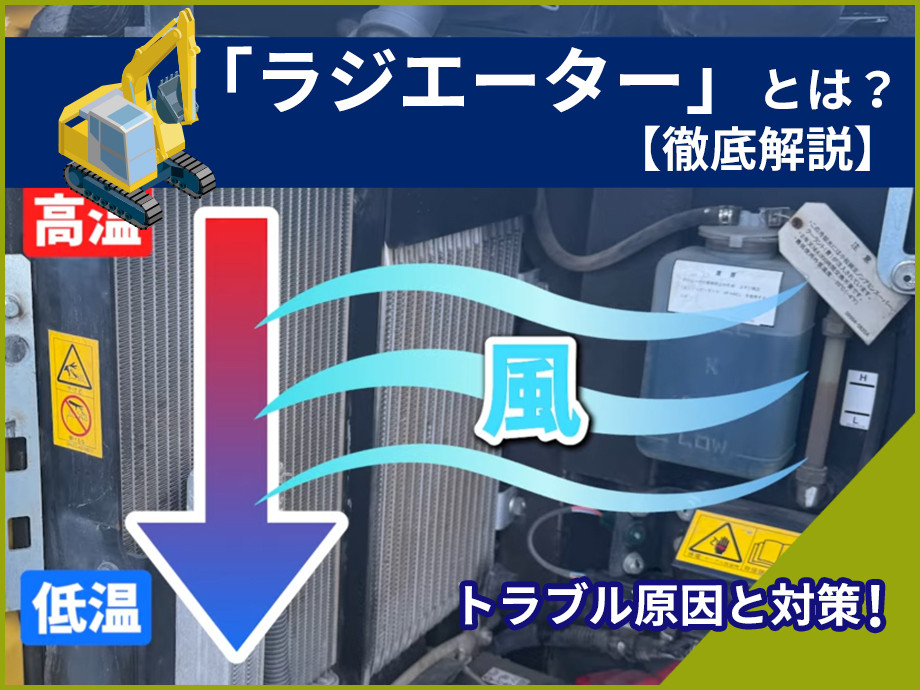

コア(冷却フィン)

コアはラジエーターの中心部で、薄い金属管とそれを囲むフィンが組み合わさって構成されています。金属管をクーラントが通過する際に、冷却ファンや走行風と熱交換を行い、エンジンの熱を帯びたクーラントを冷却します。建設現場では粉じんや泥が付着しやすく、フィンが詰まると冷却効率が大幅に低下するため、定期的な清掃が不可欠となります。

ロアータンク

ロアータンクはラジエーター下部にあるタンクで、コアを通過して冷却されたクーラントを集める場所です。その後、このタンクからエンジンへと冷却液が送り返され、再び循環が始まります。アッパータンクと同様に常に温度変化や圧力にさらされるため、劣化やひび割れが起きると冷却水漏れにつながります。

ラジエーターホース(アッパーホース・ロアーホース)

アッパーホースとロアーホースは、エンジンとラジエーターを繋いでいます。高温に耐えるゴム製で柔軟性があるものの、経年劣化によりひび割れや硬化が進むと、冷却水漏れや破裂がよく見られるため定期的な点検が必要です。

冷却ファン

ユンボは自動車のように走行風を得られないため、冷却ファンが冷風を発生させ冷却します。エンジン直結型のベルト駆動ファンや、温度に応じて回転を制御する電動ファン、油圧で駆動するタイプなどがあり、エンジンの冷却に欠かせません。ファンが故障すると空気の流れが止まり、短時間でオーバーヒートにつながるため要注意です。

ラジエーターキャップ

ラジエーターキャップは、内部にスプリングと弁が組み込まれており、ラジエーター内の圧力を調整します。ラジエータの内部に一定以上の圧力がかかると、クーラントをリザーバータンクへ逃がし、逆にエンジン停止後に温度が下がって負圧になると、リザーバータンクからラジエーターへクーラントが吸い戻され、循環量が常に一定に保たれます。

このように、ラジエーターは複数の部品が連携して成り立っており、どれか一つでも不具合が起きれば冷却性能が大きく低下してしまいます。そのため、各部品の役割を理解したうえで点検・メンテナンスを行うことが、ユンボの長寿命化につながります。

よくあるラジエータートラブルと原因

ラジエーターは過酷な環境下で稼働するため、重機を長く使用しているとさまざまなトラブルが生じやすいです。ここでは、代表的な症状と原因を見ていきましょう。

オーバーヒート

オーバーヒートは、冷却水の不足やラジエーターフィンの目詰まりで発生しやすいトラブルであり、エンジンにとっては致命的です。また、冷却ファンの故障やサーモスタットの不具合もオーバーヒートの要因になります。特に油圧ショベルのように長時間アイドリングや重負荷作業を行う機械は、常にオーバーヒートのリスクにさらされています。

クーラント漏れ

ラジエーターホースの劣化、キャップの不良、コアの亀裂などが原因でクーラント漏れが発生します。特に、ラジエーターホースはゴム製で柔軟性がある一方、熱や振動によって徐々に劣化し、ひび割れや硬化を起こします。

その結果、冷却液が徐々に外部へ漏れ出すことがあります。また、ホース接続部の緩みもクーラント漏れの原因になります。液漏れは初期段階では気づきにくく、放置すると一気に液量が不足してオーバーヒートを招くため、小さな漏れでも早期発見と修理が欠かせません。

冷却効果の低下

クーラントには「防錆剤」「消泡剤」などの添加剤が含まれており、ラジエーターやエンジン内部を錆や腐食から守る働きがあります。しかし、長期間交換せずに使用し続けるとこれらの成分が分解・消耗し、性能が低下します。その結果、ラジエーター内部に錆が発生したり、キャビテーションという現象が起こります。

キャビテーションとは、冷却水中で発生した気泡が金属表面に衝突し続けて微細な破壊を繰り返す現象であり、やがて金属に小さな穴が空くほどの損傷を与えます。冷却液の劣化を軽視すると、ラジエーターやエンジンの寿命を著しく縮めてしまうこともあるので注意しましょう。

ラジエーターキャップ不良

ラジエーターキャップは単なる蓋と思われがちです。ところが、実際には内部の圧力を調整する安全弁の役割を果たしています。通常の場合、キャップが正常に作動していれば、内部は加圧され、クーラントの沸点は100℃に上がり、高負荷でエンジンが熱を持っても蒸発せずに安定した冷却が行えます。

しかし、キャップのゴムパッキンが劣化すると圧力調整ができなくなり、冷却水が早く沸騰しやすくなります。その結果、冷却回路に気泡が発生して熱交換効率が低下し、オーバーヒートを繰り返す原因になってしまうのです。

【動画で説明】誰でもできる、重機のオーバーヒート対策!

「重機のオーバーヒート」の原因と、自分でもできる簡単な対策を紹介します!

ラジエーターのメンテナンス方法

ラジエーターは消耗部品の集合体であり、適切なメンテナンスが寿命を大きく左右します。現場で実践できる基本的なメンテナンス方法をご紹介します。

冷却液(クーラント)の管理と定期交換

ラジエーターの管理でもっとも基本的で重要なのが冷却液の管理です。冷却水の液量は定期的に確認し、減っている場合はその都度補充する必要があります。

メーカーが指定する周期で交換することが重要です。水道水を補充すると内部にサビやスケールが発生するため、必ずメーカー規定のクーラントを使用しましょう。

ラジエーターコアの清掃

ラジエーターコアは冷却効率の要ですが、ユンボの稼働環境は粉じんや土埃が舞う現場がほとんどです。放置するとフィンに汚れが詰まり、空気の流れが阻害されることで放熱性能が一気に低下します。これは、オーバーヒートの要因となるので注意が必要です。

清掃にはエアブローや水洗いが有効ですが、フィンは繊細です。高圧で吹き付けると簡単に曲がり、逆に熱交換効率を落とすリスクがあります。そのため、弱めの圧力で外側から丁寧に掃除することがポイントです。定期的に清掃を行うことで、ラジエーター本来の性能を維持し、無用なトラブルを防げます。

フィルターや補助装置の活用

一部のメーカーでは、ラジエーターの吸気側に清掃可能なフィルターが装備されている場合があります。代表的なのはコベルコ建機の「iNDrフィルタ」で、簡単に取り外して清掃できる設計になっています。

フィルターを定期的に清掃しておけば、コア本体が目詰まりするのを防ぎ、作業効率を落とさずに済みます。ユンボは現場で長時間使われる機械であるからこそ、こうした補助装置を活用することでメンテナンス負担を大きく減らせます。結果的に、稼働率の向上や機械寿命の延長に直結します。

ラジエーターホース

ラジエーターホースは劣化しやすいという弱点があります。重機を長期使用している、または中古ユンボの場合は、硬化や亀裂、キャップのシール不良などの不具合が生じている可能性があるので注意が必要です。表面のひび割れや硬化が進むと、クーラント漏れの原因となるため、定期的に確認し早めに交換することをおすすめします。

特に注意したいのはホースの接続部です。金属との境目は負担がかかりやすく、劣化や締め付け不良によって滲みが発生するケースが少なくありません。外観チェックの際には、ホース全体だけでなく接続部の湿り気や変色も点検時のチェックポイントになります。

ラジエーターキャップ

ラジエーターキャップの点検・交換は、現場でも軽視されがちですが、実は冷却系統の圧力をコントロールする安全弁としての重要な役割があります。しかし、キャップ内部のゴムパッキンは熱や経年劣化に弱いです。

ひび割れや硬化が進むと圧力を保てなくなり、冷却水が沸点に達しやすくなってしまいます。その結果、オーバーヒートのリスクは一気に高くなります。キャップ自体は決して高価な部品ではなく、交換作業も難しくありません。

だからこそ、劣化に気づいたときに交換するのではなく、定期点検で積極的に状態を確認し、少しでも異常に気づいたら早めに交換することをおすすめします。

冷却ファンの作動確認

冷却ファンはクーラントの冷却を維持するために重要な部品です。ベルト駆動式のファンの場合、まずはベルトの張り具合や摩耗を注視するべきです。張りが緩むとファンの回転数が落ち、冷却不足に直結します。

最近は電動式や油圧駆動式のファンも増えていますが、これらもモーターや油圧ラインに不具合があれば、十分な風を生み出せなくなる可能性があります。作業中の異音や回転不良は、早期のサインと捉えるべきです。

特に、見落としがちなのがファンブレードそのものです。泥や粉じんが付着するとバランスが崩れ、異音や振動の原因になります。放置せず、定期的に清掃して常にスムーズな風を送り込める状態を保つことが、ユンボのオーバーヒートを未然に防ぐための基本予防になります。

各消耗パーツの交換目安は?

ラジエーターまわりの部品は、見た目に大きな変化がなくても確実に劣化が進んでいる場合があります。そのため、定期的な交換をすることで寿命を延ばすことができます。

クーラント(冷却水)

まず、基本となるのがクーラントです。防錆や消泡といった添加剤の効果は時間とともに薄れていくため、おおよそ2年に1回の交換が理想です。ただし、粉じんの多い現場や高負荷の作業環境では、それより短いサイクルで交換するのが安心でしょう。

ラジエーターホース・ラジエーターキャップ

ラジエーターホースやラジエーターキャップの内部はゴム製品であるが故に、経年劣化が少しずつ進みます。目安としては3〜5年での交換が推奨されますが、早めの点検で異常を見つけておくことが大切です。

ラジエーターコア本体

ラジエーターコアは、定期的なメンテナンスをしっかり行っていても、10年以上使用すると内部の腐食や詰まりが目立ち始めます。放熱性能の低下を感じたら、思い切って交換を検討するのが賢明です。まだ動いているから大丈夫だと過信せず、故障する前に手を打つ予防的な整備こそが、ユンボの冷却系統を長持ちさせる最大のポイントと言えるでしょう。

まとめ.ラジエーター管理でユンボの寿命が変わる

ラジエーターはユンボの冷却系統を担当する重要な存在です。冷却液管理や清掃、部品点検を怠らなければ、寿命は大きく延び、現場の稼働率も安定します。

2,301

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok