ユンボ

2022/03/07

87,918

ユンボの操作が丸わかり!運転のポイントと必要な資格について紹介

-

目次

- ユンボの操作が丸わかり!運転のポイントと必要な資格について紹介

- ユンボの基本事項

- ユンボは油圧ショベル

- ユンボの各部名称

ユンボの操作が丸わかり!運転のポイントと必要な資格について紹介

「ユンボの操作がうまくなるにはコツがある?」

「ユンボを操作できる資格を取りたいけど、どうすればいいの?」

ユンボは、現場を動かすのに重要な働きをする建設機械です。これから現場で活躍したいという人は、ユンボの運転資格は必須だといえます。

また、ユンボを自分の手足のように動かせるほど技能のある人は、現場で一目置かれますし、会社からの評価も高くなります。

ユンボの操作で覚えておいてほしいポイントや、資格の取り方について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ユンボの基本事項

ユンボは油圧ショベル

力の伝わり方の流れをまとめました。

・エンジンをかけ油圧ポンプを回し、圧油(圧力をかけた油)が送りだす

・圧油はコントロールバルブ(=コントロールレバー)で制御される

・レバーの制御によって、圧油はモーターやシリンダーに送られユンボを動かす

モーターとは、走行部・旋回部のことで、シリンダーは作業機部のことです。

モーターやシリンダーは、油の流れる方向で回転や運動の方向が決まります。つまり、ユンボの操作とは、油の流れる方向をコントロールすることなのです。

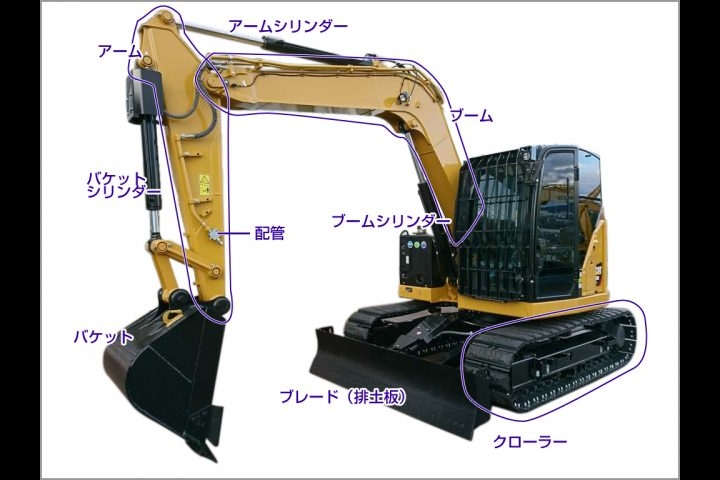

ユンボの各部名称

走行やターンも油圧の力で行います。コントロールバルブから、レバー操作で送られた圧油はモーターを回し、回転力はギアによって駆動輪へ伝わる仕組みです。

ユンボ(バックホー)の操作の基本

構造的にシンプルな分、操作する人の技量によって作業の効率や仕上がり具合に差がでやすいです。

ここでは、レバー操作の基本と各メーカーの操作パターンについて紹介します。

①前後操作でアームの押しと引き、左右操作で左旋回と右旋回

②前後操作で左クローラの前進・後退

③前後操作で右クローラの前進・後退

④前後操作でブームの下げと上げ、左右操作でバケットの閉めと開け

⑤安全用ロック

⑥各社の操作パターン一覧(詳しくは後述します)

⑦ブレードの上げと下げ

以上が、ユンボのレバー操作の基本です

パターン別の操作

そのため、操作方法を切り替えるマルチレバー装着車が多くなっています。操作方法を切り替えることによって、使い慣れた方法でユンボを操作することができるのです。

以下のようなステッカー(ユンボ運転席の画像の⑥)の近くに、切り替え装置がついています。

ユンボの操作のポイント

頭の片隅でいいので、これを覚えておくと、ユンボの操作性が上がってきます。

アームとブーム

左手でアームを引きながら、右手でバケットを開いたり閉じたり、ブームを上げたり下げたりします。

テコの原理で動いているので、支点(機体端部)から作用点(バケット位置)が長いほど掘削力は弱くなります。また、力点(機体中心)から支点までの距離が短いほど掘削力は弱くなります。

掘削箇所に対して、機体を縦向き・横向きどちらに置くか、ブレードの位置をどうするかで掘削効率が違ってくるのです。

ブレードとクローラ

クローラの操作では、とにかく水平を心がけることが重要になります。

ブレード操作のポイントは、ブレードのどこか一点に視点を決め、その部分と機体の位置関係で整地高さを計ることです。そして、操作レバーを細かいタッチで動かすことを忘れないでください。

レバーとクローラ

スピンターンは左右のクローラに取付けられたモーターをそれぞれ逆回転させて、その場でターンします。ピポットターンは、左右どちらかのクローラだけを動かしてのターンです。

ユンボの操作に必要な資格

小型車両系の特別教育

講習時間は、7時間です。講習時に実技コースはなく、各事業所(会社)で実施してくださいというスタンスです。(実技コース付を申し込むことも可能です)

費用は、概ね15,000円(税込)です。会場は、各地の登録教習機関になります。

車両系の運転技能講習

講習時間は、未経験者で38時間です。各種自動車免許や、特別教育受講後の運転業務経験が3カ月以上などで、講習時間は18時間や14時間に減免されます。

14時間コースの場合で、日数は2日、費用は40,500円(税込)です。各地の登録教習機関にて取得が可能です。

ユンボの操作|まとめ

- ユンボの基本事項や操作方法の基本

- ユンボ操作のスキルをあげるためのポイント

- 運転資格を取得するための方法や期間、費用

とにかく、ユンボに触れる時間を長くしてください。そういう意味で、ユンボの点検や整備を手伝うのもすごく有効です。

そして、先輩の職人がユンボを全体の作業の中でどう動かしているかを確認することも、ユンボのスキルアップには非常に重要なことです。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok