ユンボ

2025/01/09

67,464

【建設機械の基礎知識】バックホウの規格の見方・見分け方について解説。

【この記事でわかること】

- バックホウの規格の見方

- バックホウの諸元の見方・用語

- バックホウを選ぶポイント

バックホウの規格・用語を知っておくと、機種選びがスムーズに!

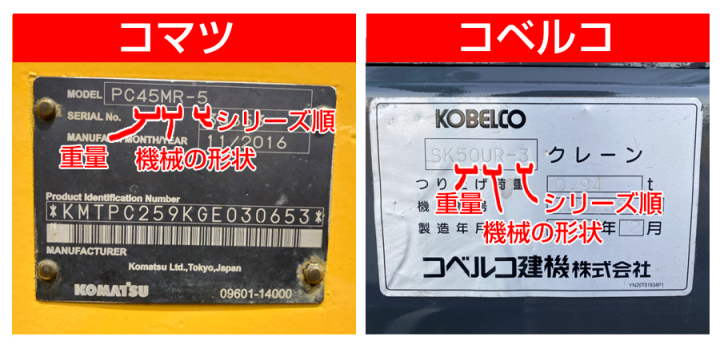

また、バックホウの規格は、各メーカーによって見方が異なるのでややこしく思えますが、「型式」や「機体形状」「モデル・シリーズ名」などが表記されているだけなので基本的な部分は変わりません。

これらの知識があれば、作業現場に最適なバックホウを選びやすくなります。

バックホウの規格は「型式」「バケット容量」で見分けることができる

また、機体の側面に番号が記載されている場合もあります。型番にある数字は、バケット容量や機体重量と関連しており、サイズの参考になることがあります。

基盤(コーションプレート)が見つからないときは?

型式の調べ方

また、コベルコの場合は、昔から「SK」で始まり、「重量」「形状」「シリーズ順」に表記する方法を採用しています。

バケット容量でも機体のサイズが分かる

建設機械のサイズを示す方法として、現在では機械質量が一般的ですが、以前はバケットの容量で表されることが多かったため、現在でも掘削機についてはバケット容量で示すことが多いです。土木工事におけるサイクルタイムを計算する際にも、バケット容量が重要な要素となります。

バケット容量は、単位時間あたりに扱うことができる土砂や岩などの材料の容量を表します。バケットの形状やサイズは、掘削できる最大の深さによって異なります。

バケット容量の例

- 例1:3tバックホウのバケット容量・・約0.1㎥

- 例2:12tバックホウの標準バケット容量・・約0.45㎥

- 例3:20tバックホウの標準バケット容量・・約0.7㎥

バックホウのバケットにはさまざまなサイズがあります。機体側面に書かれた型番に含まれる数字からもバケットのサイズを確認することが可能です。機体の大きさを示す際には、「コンマ」という呼び方をするのが一般的です。

「コンマ」の計算式

- バケット容量を求めるためには、まず底の幅(W)と長さ(L)を掛け合わせて低面積(A)を出します。

V=A×H - 次にバケットの深さ(H)を測定します。

- そして、低面積(A)に深さ(H)を掛け合わせて、バケットの容量(V)を出します。

V=A×H

バックホウのサイズ(目安)一覧

| 型番の数字 | バケット容量(㎥) | クラス(コンマ) | 機体重量(t) |

| 30 | 0.1 | コンマ1 | 3 |

| 120 | 0.4 | コンマ4 | 12 |

| 200 | 0.7 | コンマ7 | 20 |

バックホウの「諸元」について理解しておく

以下では、バックホウを導入する際に必要な基本的な用語を解説します。諸元について理解を深めておくことによってスムーズに機械を選ぶことができるので、是非覚えておきましょう。ここでは「定格出力」「質量」「バケット容量」「寸法」「接地圧」「最小旋回半径」についてご紹介します。

定格出力:機械が安定して力を出せる値

質量:建設機械の大きさを表す値

- 運転質量…機械の質量に加え、想定された乗員の体重(JIS基準で75kg)を含む総重量を指します。

- 機体質量…機体本体の作業装置を除いた乾燥状態(燃料、冷却水、作動油などを除く)での単体質量のことを指します。

- 機械質量…運転、作業ができる状態での質量を指すもので、機体質量に油脂類(燃料や作動油など)や作業装置(バケットなどのアタッチメント)を加えた状態での「湿式質量」を指します。※「湿式」とは、乾燥状態に対し、水やオイルを規定量注入し、燃料が満タンの状態を表します。

バケット容量:バケット一杯辺りの体積

寸法:バックホウのサイズ

室内作業での使用やダンプ車への積込み作業の際には、これらの寸法を確認しておく必要があります。

接地圧:機械自重で地面に加えられる圧力

泥濘地や軟弱地盤では、接地圧の小さい機種を選ぶことが大切です。

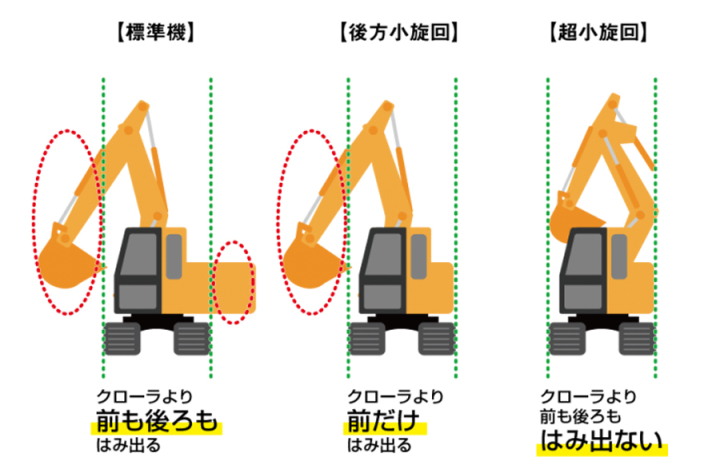

最小旋回半径:旋回に必要なスペース

バックホウの選び方

バックホウを選ぶポイント

- 機体サイズ・仕様などの規格

- 作業環境などの現場条件

- 掘削の深さ・量

- 使用可能なオプション

機体サイズ・仕様などの規格

さらに、保管場所から作業現場まで公道を通って移動する必要がある場合は、運搬方法についても考慮する必要があります。使用するトラックやトレーラーの積載能力やサイズに合わせるか、逆に、必要なバックホウに応じて適切な運搬手段を用意することが求められます。

もちろん、バックホウのサイズに応じた公道を走行するための免許も必要です。

作業環境などの現場条件

そのような場合には、「超小旋回機」や「後方超小旋回機」を選ぶと良いでしょう。これらの機種は、機体を大きく動かさずにその場での旋回が可能で、効率的な作業を実現します。

また、現場の地面の状況も選定に影響を与えます。ぬかるんだ地面やタイヤが滑りやすい場所では、ホイールタイプよりもキャタピラタイプのほうが適しています。

一方で、現場に直接移動したり、迅速な除雪や運搬が求められる場面では、ホイールタイプが有利となります。

掘削の深さ・量

掘削したい深さや容量から、必要なバケット容量とかかる時間を計算してみるのもよいでしょう。

使用可能なオプション

すべての機械ですべてのアタッチメントが使えるわけではなく、アタッチメントを付けるためにパーツや加工が必要な場合もあることに注意が必要です。

バックホウのサイズ分類

小型バックホウ

また、小型機であるため運搬も比較的容易で、燃費も良いためコスト性にも優れていること、低騒音で近隣環境への影響が最小限という点も小型バックホウの特徴と言えます。

中型バックホウ

中型機は、パワーと機動性のバランスが良く、様々なアタッチメントを装備できることから、現場での用途の幅も広いです。特に、中型モデルの中でも15トン前後の機種は、汎用性が高く、現場での効率的な運用がしやすいです。

大型バックホウ

ただし、大型機のため作業スペースが制限される場所や、運搬の際には回送用のトレーラーが必要になります。また、維持費や燃費といったコスト面での負担が大きいため、必要な用途に対して適切なサイズの検討が必要です。

バックホウの足回りよる規格の違い

クローラー式

クローラー式はホイール式に比べて広い接地面積を持たせ、浮力を与えます。そのため、舗装されてない不整地や軟弱地盤、湿地、急斜面でもスムーズに走行でき、安定した作業が可能な点がクローラ式の大きなメリットです。

しかし、クローラー式の重機は、原則として公道走行が禁止されているため、一般道を移動できない点や、機動力が低いことがデメリットとして挙げられます。

ホイール式

ホイール式の一番のメリットは、トラックに積載しなくても公道走行が可能な点ですが、クローラー式のような地盤が悪い不整地や急斜面での安定性はありません。そのため、ホイール式バックホウは、アスファルト上での作業や現場と重機の保管所を頻繁に移動する必要がある都市部で使用されます。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok