ユンボには各現場のニーズに適した多彩なアタッチメントが存在します。作業内容に合わせてアタッチメントを交換することで、削岩、切断、粉砕など1台で複数の作業が可能です。しかし、これらのアタッチメントを利用するには、ユンボの配管について理解しておく必要があります。

そこでこの記事では、ユンボの配管について詳しく解説します。ユンボで作業をする場合や機種購入をお考えの方には、ぜひ知っておいていただきたい内容となっています。ご参考までにご覧いただければ幸いです。

この記事でわかることは以下の内容です。

・ユンボ用アタッチメントの種類

・ユンボ用アタッチメントと油圧配管の関係

・ユンボの油圧配管の種類

・4本配管と5本配管の違い

ユンボは配管によって使えるアタッチメントが異なる

ユンボは、アームに多種多様なアタッチメントを装着できることから、非常に汎用性の高い建設機械としてあらゆる現場で重宝されています。アタッチメントを交換すれば、解体や杭打ち、除雪作業、草刈り作業にも活用できる優れものです。

ユンボの専用アタッチメントには、実にさまざまな種類がありますが、すべてのユンボでそれらが利用できるわけではありません。アタッチメントの中には、掘削動作よりも複雑な動作をするものがあり、その動作を制御する油圧配管の数が関係してきます。

ユンボのアタッチメントにはどんな種類がある?

ユンボに取付するアタッチメントは大きく分けて「機械式アタッチメント」と「油圧式アタッチメント」の2種類があります。

1.機械式アタッチメント

2.油圧式アタッチメント

機械式アタッチメント

機械式アタッチメントは、油圧を用いらずバケットシリンダーの伸縮を利用するアタッチメント類のことです。具体的には、つかみ機やバケット類が挙げられます。

油圧式アタッチメントに比べると、アタッチメント本体が軽量で安価という特徴があります。

油圧式アタッチメント

油圧式アタッチメントは、油圧の力を動力源としたアタッチメントのことです。ユンボのバケットシリンダーでチルト作業をしながら、別に接続した油圧配管から供給される油圧力で操作するつかみ機や圧砕機類が挙げられます。

複数の油圧配管を介することで「開く・閉じる・回転・打撃」の動作に対応できます。油圧式アタッチメントは、つかみ機などのアタッチメントの場合、開口が大きいため作業効率が高いというメリットがあります。

ユンボの機械式・油圧式アタッチメントの種類

ここからは、機械式・油圧式アタッチメントについてご紹介します。

機械式アタッチメントの種類

ここからは、機械式アタッチメントの種類についてご紹介します。主な機械式アタッチメントはバケット類や機械式グラップルなどが挙げられます。

1. バケット

2. スケルトンバケット(ふるいバケット)

3. フォークグラブ(ハサミ、つかみ機)

バケット

バケットは、ユンボの標準的なアタッチメントで、その種類は豊富です。主に掘削や整地、除雪などに使用される掘削用バケットは、幅広バケットや幅狭バケット、法面バケットなどの種類があり、現場のニーズに合わせたものが用意されています。

スケルトンバケット(ふるいバケット)

スケルトンバケットは、バケットの底面が網目になっており、採石や土砂をふるうことがでることから「ふるいバケット」とも呼ばれます。スケルトンバケットは、解体現場やプラント、採石場などのあらゆるシーンで使用され、ふるう対象物によって網目の大きさを変えます。

フォークグラブ(ハサミ、つかみ機)

フォークグラブは、ハサミやつかみ機とも呼ばれ、数本の爪で対象物を挟んで移動、選抜などを行うアタッチメントです。特に家屋の解体作業や処分場での選別作業で活躍します。機械式と油圧式の物があります。

油圧式アタッチメント

次に、油圧式アタッチメントの種類についてご紹介します。主な油圧式アタッチメントは以下の6種類があります。

1. ブレーカー(ハンマー)

2. 鉄骨切断機(カッター)

3. 大割機(クラッシャー)

4. 小割機(パクラー)

5. オーガー

6. 草刈り機

7. グラップル

ブレーカー(ハンマー)

「ハンマー」とも言い、先端のチゼル(杭)が連続で打撃することでコンクリートやアスファルト、岩盤を砕くアタッチメントです。主に解体や道路工事、採石場で使われ、ブレーカー先端のロッドは消耗品であり、摩耗するたびに交換をする必要があります。

鉄骨切断機(カッター)

鉄骨切断機(カッター)は、油圧の力で鉄骨構造物や解体現場で鉄骨の柱、銅管を切断する解体用アタッチメントです。鉄骨切断機の先端は、切断した鉄骨などを挟んで運搬できるつまみになっています。

大割機(クラッシャー)

大割機はクラッシャーとも呼ばれ、コンクリートの破片や柱を挟む力で破砕する解体用アタッチメントです。大割機の開口方式(歯を開閉するための機構)は「ワンシリンダー」と「ツーシリンダー」の2種類があります。

ワンシリンダータイプはシングルシリンダーとも呼ばれ、刃を開閉するためのシリンダーが1本ですが、開口部が広くパワーがあるツーシリンダータイプが現在の主流となっています。ツーシリンダーはダブルシリンダーやツインシリンダーとも呼ばれます。

小割機(パクラー)

小割機はパクラーとも言われ、大割機で破砕したコンクリートのガラをさらに小さく砕く用途で使用されます。大割機と同じくビルの解体現場などで活躍し、大割したコンクリート片を砕いて搬出やトラックへの積込みをしやすくします。

オーガー

オーガーは、ドリルのような形状をしており、建設現場などで杭穴を掘る用途で使われるアタッチメントです。フェンスや標識を立てる際に活躍します。ユンボや重機に取り付けるオーガーはアースオーガーと呼ばれ、人が操作するタイプをハンドオーガーと言います。

草払い機(草刈り機)

草払い機は、ユンボのアーム先端に取り付ける草刈り用のアタッチメントで、法面や急斜面の草刈りなどで活躍します。

草は払い機には、Y字形の刃が草や枝をハンマーのように叩いて伐採する「ハンマーナイフモア」や水平方向に回転する「ロータリーモア」、刃の付いた円盤を回転させて草を刈る、円形草刈り刃式などがあります。

グラップル(つかみ機)

グラップルは、つかみ機とも呼ばれ、対象物を挟んで移動、選抜などを行うアタッチメントです。解体用や林業用、廃材処分用など各作業内容に特化したものがあります。

無題ドキュメント

ユンボのアタッチメントと配管の関係

油圧式アタッチメントは、ブレーカーやつかみ機、圧砕粉砕機などさまざま種類がありますが、どんなユンボでも利用できるわけではありません。バケットなどのアタッチメントであれば、標準仕様のユンボに取り付けることが可能ですが、掘削動作よりも複雑な動作をする油圧式アタッチメントは、ユンボの仕様によって利用できるアタッチメントが異なります。

使用したい油圧式アタッチメントを利用できるかは、油圧配管の種類を確認することで知ることができます。

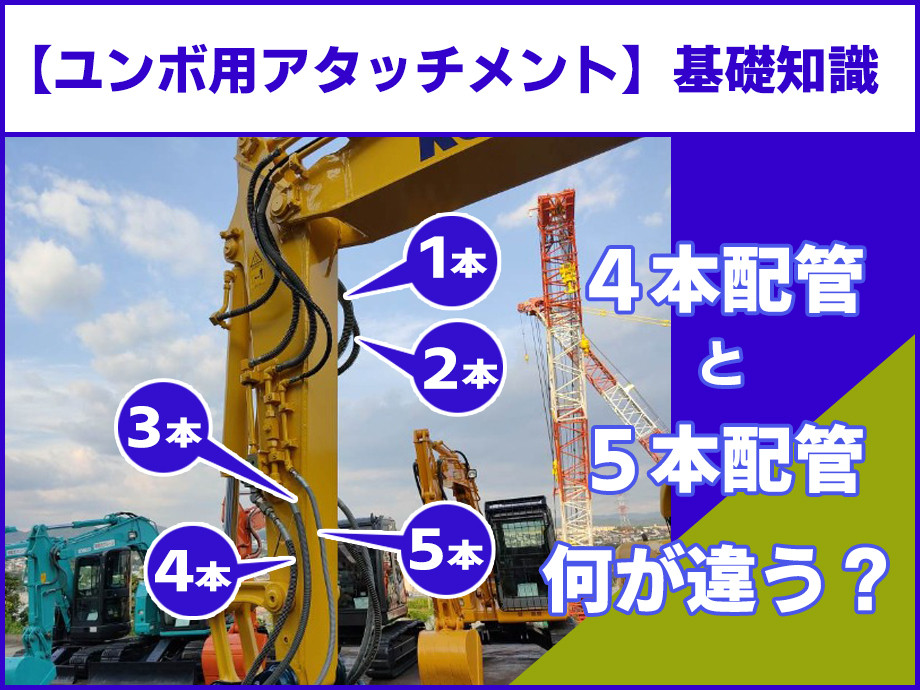

ユンボの油圧配管の種類

ブレーカーやクラッシャーなどの油圧式アタッチメントを取り付けるには、適合しなければならない油圧配管の基準があります。なかでも1系統配管や共用配管/往復配管仕様のユンボはもっともメジャーな機種です。

まずは、自身が使用しようとしているユンボがどのような配管になっているかを確認しましょう。ユンボの油圧配管の種類は以下の5種類に分類されます。

なかでもブレーカー配管(または1系統配管)、2本配管(共用配管/往復配管/n&b配管)、5本配管(全旋回配管)がユンボの主流となっています。

1. ブレーカー配管(1系統配管)

2. 2本配管(共用配管/往復配管)

3. 3本配管

4. 4本配管

5. 5本(全旋回)配管

ブレーカー配管(1系統配管)

ブレーカー配管は、ユンボのブームとアームの関節部分に接続されているアタッチメントホースで構成される配管です。

ブレーカーのチゼル(杭)を一定方向に押すといった単動に対応した配管となります。配管の片側から油圧が流れてブレーカーを動かし、反対側から油圧が戻ってくる仕組みで、1種類の動作を行うことから「1系統配管」とも呼称されます。

2本配管(共用配管/往復配管)

2本配管は「共用配管/往復配管」とも言われ、グラップルや大割機などのハサミ部分を開いたり閉じたりする復動をさせる配管です。ブレーカー配管の場合、油圧の流れは一定方向ですが、共用配管/往復配管は2本の配管で油圧が往復して流せるようになっています。

油圧駆動のアタッチメントの中でも、共用配管/往復配管は、解体ショベルの標準仕様となっています。

ブレーカー配管と共用配管/往復配管は外観の配管が同じであるため、見た目で区別することが難しいです。見分けるには、ペダルの操作と油圧のかかりを確認して判断できます。

3本配管

3本配管は、2本の配管(共用配管/往復配管)とドレーン配管の計3本構成される配管です。 3本配管仕様のユンボでは、モアなどの草刈り機や切り株掘削機、ふるい機などの回転系アタッチメントを取り付けて作業することもできます。

3本配管のユンボはあまり見かけることはありませんが、業者が建機メーカーに特注で製造を依頼している場合が多いです。その他、共用配管/往復配管のユンボを改良してドレーン配管を後付けしているケースもあります。

4本配管(2系統配管)

4本配管は、共用配管/往復配管にさらに2本の配管を加えた2系統配管(4本配管仕様)です。2本のバケットシリンダーホースと2本の共用配管から構成されており、「開く、閉じる」の開閉動作に加え「右回転、左回転」の回転動作(4種類の動き)が可能になっています。

特に解体現場では、構造物に合わせてつかみ機やハサミといったタッチメントの角度を調整しながら解体を進めていきます。そのため、旋回能付きのアタッチメントが使える仕様のユンボは欠かせません。

5本(全旋回)配管

5本配管は全旋回配管とも言い、4本配管(2系統配管)にドレーン配管を加えた計5本の配管が繋がっています。

5本配管では360度の油圧旋回(全旋回)を行う、全旋回フォークや全旋回カッターといった全旋回能付きのアタッチメントや、より複雑な動作を行うアタッチメントを取り付けて運用できます。

ユンボのアタッチメントに関係する!ドレーン配管とは

ドレーン配管は、アームの横側に取り付けられている細いホースです。ユンボの配管には、大きく分けて制御用の配管と排油をするためのドレーン配管があります。ユンボの油圧ホースは、常に高い油圧がかかるため高圧仕様のホースが使用されますが、ドレーン配管は7Mpと低圧仕様のホースとなっているのも特徴です。

ドレーンとは油圧モーターなどの高圧油が作動する部分から漏れ出す油のことを指し、余分なオイルは作動油タンクへ戻す必要があります。その役割を行う配管が、ドレーン配管です。戻しきれないオイルを逃がして、作動油タンクへ戻す役割であることから「戻し管」や「逃がし管」とも呼ばれます。

ドレーン配管は、ユンボの旋回モーターや走行モーターにも備わっており、油圧モーターで回転する全旋回アタッチメントなど、油圧モーター系の装置には必要な配管となっています。

ユンボの4本配管と5本配管の違い

2本以上の配管仕様は多くの場合、解体現場や特殊な作業で使用されるユンボです。ユンボの4本配管と5本配管の違いは、ドレーン配管の有無が挙げられます。

4本配管では、余分な油圧を逃がすためのドレーン配管が設けられていないため、360度の全旋回機能があるアタッチメントなどを使用すると油圧ホースの破裂や油漏れの原因に繋がります。

そのため、全旋回機能などがある高性能なアタッチメントを使用する際は、全旋回配管とも呼ばれる、5本配管仕様のユンボを選択する必要があります。ユーザーは、使用したいアタッチメントがどの配管仕様のユンボに対応しているか事前に確認することが大切です。

個人や業者が工場に依頼し、2本配管や4本配管の機体にドレーン配管を後付けする形で改良を加える場合もありますが、現行で販売されている解体用ユンボのほとんどは、ドレーン配管の備わっている5本配管が主流です。

まとめ

ユンボには、使用するアタッチメントに適合した油圧配管があります。配管の種類によっては、使用できないアタッチメントもあるため、ユンボのオペレーターは、自分たちがどのアタッチメントを使うのかを把握し、アタッチメントにあった油圧配管のユンボを扱うことが大切です。

28,361

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok