整備・修理

2022/12/13

11,948

重機の冬場トラブル|冬前にやっておきたい対策について解説

1.寒さが厳しい冬場には重機トラブルや事故が多発する

寒さが厳しい地域の環境は建設機械に負担をかけるということを理解しておきましょう。

また、建設現場において、冬になると重機の事故が多発するほか、毎年多くの死亡者を出しているのも事実です。

このようなトラブルや労働災害を防ぐためにも、建設現場における冬前の準備や対策はしっかりと講じる必要があります。

そこでこの記事では、冬季期間に起こりやすい重機のトラブルや、その対策について紹介していきます。

2.冬場にはどんな重機トラブルが発生しやすいのか

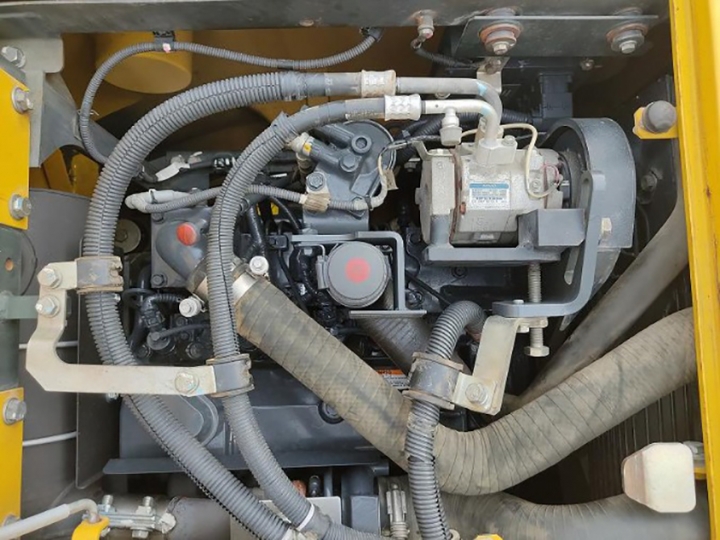

(1)エンジンがかからないトラブルはよくある

作業を進めるのに重要である重機が、いつも通りに動かないと焦ってしまいがちですが、重機の調子が悪いことには必ず原因があります。

実は、トラブルは厳しい寒さの冬場にはよくあることです。こんな時に慌ててしまわないよう自分でできる対処法を知っておくと安心でしょう。

では、どのような原因が疑われるのでしょうか?以下で解説していきます。

1-1.クーラントの凍結

クーラントには寒冷地でも凍らないように添加剤が混入されており、その効果は濃度によって変化します。

しかし、クーラントに含まれている添加剤は、長く使っているうちに徐々に酸化・分解が進み、その効果も落ちていきます(クーラントの寿命は2年とされる)。また、蒸発もしていくので量も減ります。

クーラントが不足した際に水を補充したり、経年劣化によって性能が著しく低下しているような場合、寒冷地ではクーラントが凍結してしまうこともあります。

クーラントの凍結は、ラジエーターや冷却部品の破損にも繋がる要因となるので、冬シーズン前にはクーラントの量や濃度を確認しておくと良いでしょう。

また、冬時期には凍結に強い寒冷地用のクーラントを使用することを推奨します。

1-2.バッテリーのトラブル

建設機械は稼働することで電力が生まれ、バッテリに充電されます。その電気はエンジン始動のモーターやライトなどの照明、エアコンなど様々な電装品に利用されます。

バッテリー(バッテリー液)は化学反応を起こすことにより、電気を充電や供給を行いますが、この化学変化は気温の影響を受けやすい性質があり、温度が低くなると化学反応が鈍くなってバッテリーの性能が下がってしまうのです。

電気を蓄える能力も低下するため、電圧が上がらずエンジンスタートに必要な最低限の電圧すら確保できず、「エンジンがかからない」というトラブルを引き起こします。

基本的にバッテリーというものは寒さに弱く、古くなるほど性能が落ちます。そのため、古くなったバッテリーを積んだまま冬を迎えるとこのような事態になりやすいです。

また一方で、外気温が低くなるとエンジンオイルが冷えて粘度が増します。これによってオイルの流動性が低下するため、エンジン始動にはその分大きなバッテリパワーが必要になります。このため、冬場はバッテリーにとって負荷が大きく、バッテリーが原因でエンジンの始動不良を起こしやすくなります。

冬前には古いバッテリーを交換し、日常的にバッテリーを点検することが基本的な対策ですが、エンジンを切って駐車している時も、バッテリーは自然放電をしています。

年末年始など長い間重機を動かさない場合でも、週1回30分程度エンジンをかけて、バッテリーを充電することで、バッテリー上がりを防げます。

バッテリーがもし上がってしまった時のために、ブースターケーブルを常備しておけば安心です。

1-3.軽油の凍結

凍結といっても、カチカチの氷になってしまうわけではなく、軽油に含まれるワックス分が低温になると分離して、ドロッとしたシャーベット状に凝固します。これが、燃料フィルターや燃料ラインを詰まらせてしまうのです。

細いパイプの中で軽油が凍って、燃料が流れなくなるので勿論エンジンはかかりません。

そのため、冬になると寒冷になる北海道や東北などの地域では、11月に入るとスタンドの軽油が冬用に変わります。

あまり知られていませんが、軽油には【特1号/1号/2号/3号/特3号】の5種類が存在し、気温に合わせて性能を変化させたものが石油会社によって生産され、地域ごとに販売されています。

基準としては、気温の高い夏季は、流動性の高い「特1号」や「1号」を、気温の低い冬季に「2号」や「3号」を、北海道の一部地域で「特3号」を販売・使用することとされています。

ディーゼルエンジンの車両、重機は、雪が降る季節の前に、冬用の軽油を入れ忘れないようにすることが大切です。

(2)スターターを回し続けてはいけない

2-1.バッテリーの電圧がなくなる。

そのため、セルモーターを連続して回そうとすると、バッテリーはすぐに電力を失い、たちまちバッテリー切れを起こします。

2-2.プラグが湿気ってしまう

エンジンが、かからないからといって連続して点火を試みると、このプラグがガソリンで湿気ってしまいます。そのため点火させることがさらに難しくなってしまうのです。

まったくエンジンがかからないという場合、1時間ほど重機を放置し、その後再び始動を試みます。

2-3.ヒューズが飛ぶ

また、セルモーターを連続で回し続けることは、オルターネーターの故障にも繋がり、状態を悪化させてしまいます。

(3)冬場の作業は重機事故も多い

これらの事故を防ぐためにも、危険度が高まる冬場は特に安全対策をとることが求められます。

3-1.重機でもスタックするときはある

3-2横転・転落による事故が増える

転倒・転落による事故は、自身の命だけでなく付近の歩行者や作業員を巻き込んでしまう重大事故に繋がってしまう恐れもあります。

建設業界はただでさえ作業中の事故が多いです。死亡事故を減らすためには、転倒・横転などの恐れがある作業現場では、転倒保護装置(ROPS)や横転時保護機構(TOPS)などの保護機構が装備されている重機を使用するなどの安全対策が重要になってきます。

3-3オペレーターや作業員の体調不良による事故

体調不良のまま無理をして作業をしていると、判断力や体力の低下から重機の操作ミス、または重機への接触事故などにも繋がる可能性があります。

3.冬前にやっておきたい対策とは

そんな危険が伴う業界だからこそ、冬前の準備はしっかりとしておきたいものです。

そこでここでは、冬前に最低限やっておくべきことをご紹介します。

(1)基本的なことを気にかけていればトラブルの半分は防げる

ヒヤリ・ハットは、結果として事故などの危難に至らなかったものであるので、ついつい見過ごされてしまいがちです。しかし、大きな事故が発生した際には、その前に多くのヒヤリ・ハットが潜んでいる恐れがあるため、ヒヤリ・ハットの事例を収集・分析し事故を予防することが望まれています。

しかし、こうした小さなミスは人為的なものが多く、日常で行うべき基本的な点検や確認を徹底していればおおよそが防げます。

1-1.日常点検の徹底

重機に不具合などを発見した際には、速やかに業者に修理を依頼しましょう。

1-2.道具の準備

1-3.危険箇所の周知

凍結しやすい道路には融雪剤や砂などを散布して凍結防止対策をおこなったり、屋外の階段には滑り止めを取り付けるなどの処置を実施することも大切です。

(2)重機の保管方法にも注意

ここでは、普段やシーズンオフ時の重機の保管方法を紹介します。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok