ユンボ

2022/06/10

19,267

ゴムクローラーは万能重機ユンボを支える!クローラーを完全解説!

ゴムクローラーは万能重機ユンボを支える!クローラーを完全解説!

自動車の車輪に対して、クローラーは「履帯」と呼ばれます。履帯と言われると何かピンときませんが、キャタピラーのことです。

キャタピラーは、米国キャタピラー社の登録商標ですが、履帯で走行する重機の代名詞となっています。フランスのユンボ社(以前の社名はシカム社)製造の油圧ショベルのユンボが、建設機械の通称になっているのと似ています。

クローラーは、重たい機体を支えながら、作業中休むことなく接地面上で働き続けている消耗率の高い部品です。

ユンボを常に最良の状態で使用するためには、クローラーの日々のメンテナンスが欠かせません。断裂して全く動かなくなるという最悪のケースを避けるためには、適切な修理や早めの交換も必要です。

この記事は、現場作業の中心となる重機のクローラーを、ベストな状態で維持するために覚えておいてほしいことを解説しています。

クローラーとユンボの基本構造

クローラーには大きく2種類ある

ゴムクローラーは、鉄クローラーに比べると路面への負担が少なく、軽量で静粛性にも優れています。ただ、ゴムクローラーは、接地面の突起物で損傷したり断裂したりする可能性は高くなります。

障害物が多いハードな現場では、鉄クローラーが力を発揮するのです。

ゴムクローラーは耐久性を上げるため、接合部のないワイヤーを埋め込んだり、より高耐久なゴム素材を開発したりの改良が続けられています。

シュー(プレート)とは

シューとシューはピンで結合されていますが、密着しているわけではないので、一つひとつに可動性があります。この可動性は、不整地での走行性を上げ、荷重時の反力を受ける働きをします。

無限軌道という別名を持つクローラーの走行性の高さは、このシューの働きによるものです。

鉄クローラーは、路面保護とシュー自体の耐摩耗のために、ゴムパットを取り付けて使用することが多くなりました。

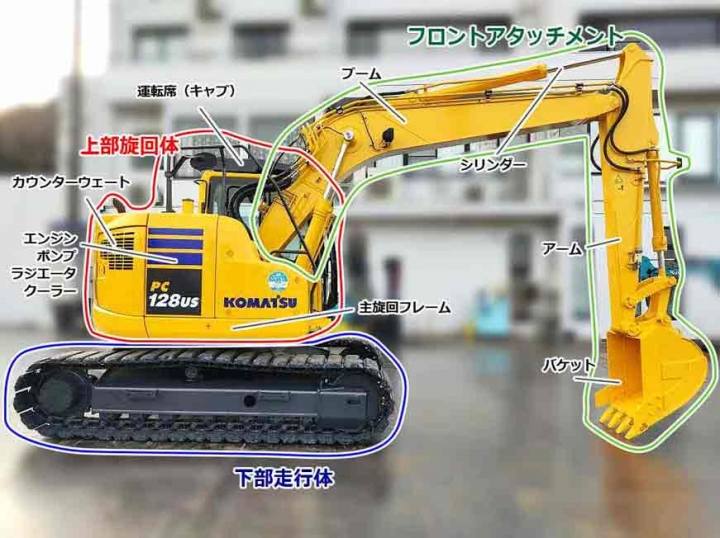

ユンボの基本構造と旋回モーター

その前段階として、ユンボの基本構造について見てみましょう。ユンボの基本構造は、下図のように、以下の3つに大別されます。

上部旋回体|エンジン・ポンプ・ラジエータ・クーラ・カウンターウェート・主旋回フレームなど

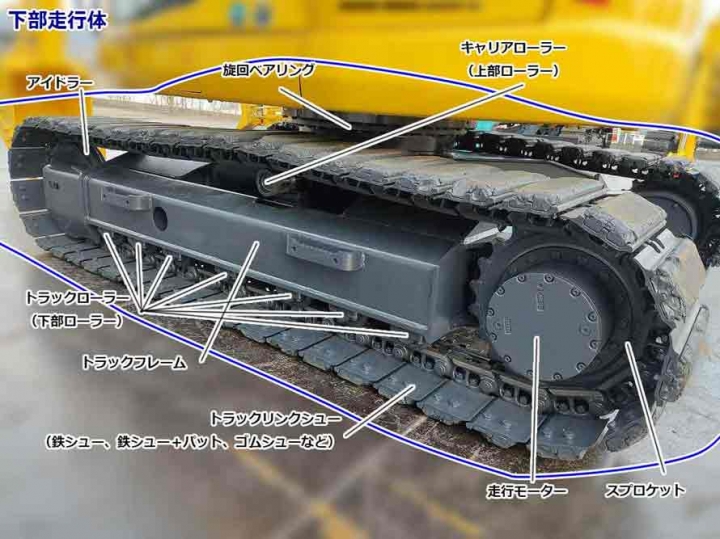

下部走行体|アイドラー、旋回ベアリング、キャリアクローラー、トラックローラー、トラックフレーム、トラックリンクシュー、走行モーター、スプロケットなど

次に、下部走行体について詳しく説明します。

このフレームの中心部に、上部旋回体を回転させる旋回ベアリングなどの旋回装置が配置されているのです。この旋回装置内に固定されているのが、旋回モーターです。(ここでやっと登場です)

旋回モーターを回すことにより、モーター先端部ピニオン(小さい歯車)がかみ合った旋回ベアリングの内輪を介して上部旋回体を旋回させます。

この旋回モーターは、ユンボやクレーン車など、上部が旋回する建設機械全般に使用されています。

ゴムクローラーについて知っておいてほしいこと

ゴムクローラーの注文や修理を依頼するときに知っておいてほしいポイントについて紹介します。

サイズの測り方

クローラー幅|ゴムクローラーの全幅

ピッチ|芯金中心から次の芯金中心までの間隔

芯金数|芯金・受金の1周分の全数

通常、ゴムクローラーの内側にサイズ表示の打刻がありますが、摩耗して見えなくなっている場合は実測してください。

この打刻は、「幅×ピッチ×リンク」、「幅×リンク×ピッチ」のどちらかになっているはずです。

シリアル番号の見方

シリアル番号、メーカー、型式は、すべての機体に記載されています。記載箇所はメーカーごとに異なりますが、本体とブームの取付部分周りに、プレートで記載されているのが一般的です。

シリアル番号などを記載したプレートが、破損や紛失で見つからないときは、機体本体の打刻を探しましょう。フロントアタッチメントと上部旋回体の取付部分付近の機体に直接打刻されていることが多いです。

ゴムクローラーの廃棄

ゴムクローラーは、張りを維持するスチールコードや張力を補強する芯金、これらをカバーするゴムで形成されています。廃タイヤと同様の「廃プラスチック」に該当します。

すべての産業廃棄物は、廃棄物を発生させた事業者が責任をもって処理しなければなりません。

処理には、保管、運搬、処分(焼却や埋立)の過程があります。各自治体の許認可を受けている専門業者に委託して処理するのが一般的です。

処理の過程は産業廃棄物伝票(マニフェスト)で管理され、事業者は運搬・処分が間違いなく完了したことを確認し、送付された伝票は5年間保管する義務があります。

ゴムクローラーはさまざまなシーンで活躍している

鉄クローラーは主に大型の重機の脚として活用されています。耐久性が求められる条件の現場で、重い機体を支えながら作業するのは、ゴムクローラーには厳しいからです。

大規模でハードな建設現場で使用される大きい重機では、クローラーの主流は今も鉄クローラーになっています。

ゴムクローラーは、比較的小さな建設用重機の主流であるだけでなく、様々なシーンで重機の脚として活躍しています。

ここでは、ゴムクローラーの種類について紹介します。

建設機械用ゴムクローラー

人(作業者)と近い位置での作業が続く現場、小回りの必要な作業が連続する現場でもゴムクローラーのミニユンボが活躍します。

ゴムクローラーのユンボは、振動や騒音が少なく、オペレーターの疲労軽減にも有効です。

農業機械用ゴムクローラー

コンバイン用ゴムクローラーの特徴は、ラグパターンの豊富さにあります。ラグとは、ゴムクローラーの接地面の凹凸のことです。

以下に、コンバイン用ゴムクローラーの主なラグパターンの種類と特徴をまとめました。

片梯子・両梯子|排土性能を高めるため端部がラグに合わせて飛び出している

オフセット|駆動輪を受ける溝部分が中心ではなく片側に寄っている

ハイラグ|表面の凹凸を高くしている

Nタイプ|芯金の幅を狭くしている

Wタイプ|芯金の幅を広くしている

上記の種類ごとに、さらに細かいパターンがあり、使用する条件によって選択されます。

運搬・作業機用ゴムクローラー

路面状況に左右されない走行性の高さが、安定した作業効率を生みだします。

作業機には、草刈りや高所での作業など、様々な作業に合わせて多くの機種があります。ここでも求められるのは、安定した走行性能です。

それを支えているのがゴムクローラーです。豊富な幅やラグパターンから、各作業に応じて選び装着します。

除雪機用ゴムクローラー

除雪作業は夜間や早朝での作業が多いため、周囲の環境に配慮した静粛性が必要です。

また、雪の下になって見えない石や突起物の衝撃に耐えることも重要です。

各メーカーは、競うように改良を続け、ゴムクローラーの機能性を高めることを目指しています。

ゴムクローラーの故障の原因について

その際に、クローラーの摩耗、破損、緩み、芯金のむき出しなどを確認することも大切です。

ここでは、ゴムクローラーの故障の原因について紹介しますので、点検時の参考にしてください。

・芯金の折れや剥がれの原因

機体の落下や片浮き作業などで負荷をかけすぎると、芯金の折れが生じます。また、過剰な油・溶剤・塩分の付着で芯金が腐食すると、ゴムとの接着が弱まり剥がれやすくなります。

・耳切れ・耳取れの原因

クローラーの端部の切れや取れは、大きなでこぼこのある路面や河川敷など石の多い現場、縁石など段差の上の走行などで荷重が端部に集中することで起こります。

・接地面の外傷やスチールコードの切断

接地面の外傷は、路面の石や鋭利な支障物によって生じます。スチールコードの切断は、ゴムクローラーに必要以上の張力が作用したり、ゴムクローラーの深い傷から水分が侵入しスチールコードが腐食したりして発生します。

損傷が著しい場合は、早めの交換をおすすめします。

ゴムクローラーの修理の流れについて

全体的にはまだまだ使用できるゴムクローラーでも、何かの原因で1個でも芯金が脱落したり、一カ所でも端部が切断したりすると産廃として処理しなければなりません。

ここでは、ゴムクローラーの修理の流れについて紹介します。

1.ゴムクローラーの損傷状態を確認

2.型をつくる|元の型の寸法を測り型用ゴム材で土台をつくり、プレス機で熱処理して型を成型する

3.修理箇所を削り、最終形状に合わせて専用ゴム材を盛り込む(薄層を重ねてなじませる)

4.型を当ててプレス機で圧力をかけながら熱して(6~7時間)

5.仕上げ処理して完成

ゴムクローラーの修理は、業者によって技術力に差があるようです。ゴムクローラー修理に実績のある業者に依頼することをおすすめします。

ゴムクローラーの交換方法について

ここから紹介する交換方法は、あくまで一般的なものですから、詳細は対象機種メーカーの仕様書などを参考にしてください。

ゴムクローラーの交換作業は危険を伴う場合があります。水平な場所で、降下防止対策をしっかりして、二人以上での作業を原則としてしてください。

建設機械用ゴムクローラーの交換方法

・取り外し

1.機体側面のニップルバルブをゆっくりと緩め、グリスを排出した後、完全に取り除く

2.グリスの排出により縮んだゴムクローラーを機体から鋼材などで内から外へ押し外す

3.ゴムクローラーを機体から完全に取り外す

・取り付け

1.アイドラー横にゴムクローラーを引っ掛ける(スプロケット側が外れないように注意)

2.鋼材などを使って、外した時とは逆に外から内に向かって押し込むように取り付ける

3.ニップルバルブを取り付け、指定のグリスを注入する

せっかくの交換時ですから、取り外した各部品のチェックや清掃もしましょう。

農業機械用ゴムクローラーの交換方法

農業機械用ゴムクローラーの交換方法

1.テンションボルトのナットを緩め、クローラーテンションを完全に緩める

2.機体後部に油圧ジャッキをはめて最上位まで上げたらジャッキステンドを設置する

3.ゴムクローラーを緩めるためにクローラー側から遊動輪部分をハンマーで叩き内側へ移動させる

4.芯金と芯金の間にバールを入れゴムクローラーを浮かせながら遊動輪から脱輪させる

5.ゴムクローラー全体を取り外す

取り付けは、取り外しとは逆の順に行います。起動輪、上転輪と入れていきますが、芯金を遊動輪に近づけておくのが楽に入れるコツです。

運搬・作業機用ゴムクローラーの交換方法

1.機体の強度のある部分にジャッキをかけ機体全体を水平に保ちながら上げる

2.緩衝材や当て木を用いて降下防止対策をする

3.アイドラー後方のボルトのロックピンなどを外し緩める(必ず潤滑液を使用しながら緩める)

4.完全にアイドラーが緩んだらゴムクローラー内側の芯金部をローラ側から外す

取り付けは、基本的に取り外しと逆の作業になります。ただ、新品のゴムクローラーは硬いため、芯金をはめ込むときにバールを使うのですが、ゴムクローラーやローラが破損しないように注意してください。

ゴムクローラーの修理・交換を業者に依頼する

ゴムクローラーの厚みが15mm以下のものを想定しています。ゴムクローラーの修理はゴム部のみになり、ワイヤーの切れは修復できません。

| キズの大きさ | 1カ所目(円) | 2カ所目以降(円) |

| ~50mm | 11,000~14,500 | 7,500~9,500 |

| ~80mm | 13,500~17,500 | 9,500~11,500 |

| ~120mm | 16,500~20,000 | 11,000~13,500 |

| ~150mm | 19,800~23,500 | 14,000~16,500 |

| 150mm~ | 22,000~25,500 | 15,500~18,000 |

ゴムクローラーの交換は、業者がお客様のところまで出張して作業することが多いです。内訳は、「部品代金+出張費+作業費+処分費」です。

部品代金の地域差は比較的少ないのですが、その他の費用は、地域や会社ごとの差が大きいようです。事前にメールか電話で、複数社に確認して比較検討することをおすすめします。

ゴムクローラーは中古で購入がおすすめ

海外での人気の高さが逆輸入される形で国内にも広がり、現在、中古建機への注目度は右肩上がりです。

通販やネットオークションでの流通もありますが、おすすめは実績と信頼のある中古建設機械専門会社です。特に、買取と販売の両方に力を入れている会社が狙い目です。

在庫が多いので選択の幅が広く、整備も行き届いているため安心して購入できます。

最新の重機市場の売れ筋はもちろん、特殊機械や中古ならではの重機や部品も取り揃えているため、Webサイトは要チェックです!

まとめ

ここまで、特にゴムクローラーを中心に、ユンボの脚であるクローラーについて紹介してきました。

- クローラーとユンボの基本構造

- ゴムクローラーの種類

- ゴムクローラーの故障の原因

- ゴムクローラーの修理と交換

日々の点検業務では機体の確認と同じように、あるいはそれ以上に、クローラーのチェックも忘れないでいてください。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok