建機

2025/09/11

2,170

「工事現場のDX化!スマート重機と未来の建設業界」ICT施工やAI搭載重機、BIM技術の活用などを解説

こうした背景のもと注目されているのが、ICT施工やAI搭載重機、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)といった先進技術です。

これらを活用することで、現場作業の効率化、設計と施工の連携強化、さらには事故リスクの低減も可能になります。

本記事では、スマート重機をはじめとするDX化の最新動向と、その未来像について詳しく解説します。

-

この記事でわかること

- 建設業のDX化が必要な理由とメリット

- 活用されている技術の具体例

- DX化導入による業務の改善事例

工事現場のDX化とは

DX以前は、建設現場における生産性の工場を目指した「i-Construction(アイ・コンストラクション)」という取り組みが国土交通省より2016年に打ち出されました。これは、情報通信技術、通称ICTを活用し、現場の測量、設計、検査、施工などの現場作業を効率化させることを目的としています。

DXは、建設現場でもデジタル技術や、デジタルデータを取り入れる事により、現場のみならず、業務や組織そのものなども含め、建設業が抱えるさまざまな課題の解決が図られています。

後述しますが、建設業界でなぜ現場のDX化が求められているのか、現場が抱える課題とともに解説していきます。

建設業界でDX化が求められる理由

これらの課題を解決するために建設業界でのDX化が求められる理由です。

1 深刻な人材不足

2021年の調査では建設業の就労者のうち、55歳以上が36%を占めているという結果もでています。

それに対して29歳以下の若い世代が12%しかおらず、全産業の平均が55歳以上31.1%、29歳以下が16.6%と比べても若い世代の就労人口が少ないということがわかります。

これは就労人口の減少だけでなく、伝統的な技術や建築技法を次世代に伝えることができないなど、技術継承の意味でも重要な課題です。

2 危険作業や事故の多発

建設業での災害の原因として多くあげられるのが、ルールの不徹底・機械や設備の不備・従業員の高齢化などがあります。

上記のような災害原因は人間の判断ミスや不注意によるものが大きいため、現場のDX化が進むことである程度は減少が見込めます。

3 業務負担の増加

しかし、人手不足により限られた人数で多くの業務を担わなければならず、その結果、一人当たりの業務量が増えてしまっています。

そのため、長時間労働を強いられる状況が続いています。

DX化によって得られるメリットは?

ここではそのメリットを4つ紹介します。

1 省人化・人手不足の解消

これにより、現場の省人化が可能になり建設業界が抱える人手不足の解消へつながります。

建設業界に若手の人材が集まらない要因には、労働環境や労働条件の未整備などが大きくあげられます。

この解決策としてドローンや自動運転などの先端技術を活用し、作業員の業務負担軽減や長時間労働の改善につながれば、若手の人材が集まりやすくなり、人手不足の解消が期待できるでしょう。

2 事故防止・安全性の向上

遠隔操作の重機や自動運転の重機を導入することで、労働災害を未然に防げます。

また、ドローンを使って映像を撮り危険度判定ができると、あらかじめ作業前に危険箇所を作業者に共有できるため災害防止に大きくつながります。

3 長時間労働・過重労働の改善

建設業で生産性向上を実現するには、1人当たりの労働時間を減らしながら、仕事を担当する労働者の数も減らす必要があります。

ロボットやAIなどに頭脳労働を任せ、空いた人間が他の仕事をすることで業務効率化を測ることができ、長時間労働や過重労働の改善につながります。

4 データによる技術継承

ベテランの作業をコンピューターで解析し、解析結果をマニュアルにして研修につなげることで効率的な技術継承が可能になります。

建設業のDX化で活用されている技術

AI(人工知能)

現在は一般にも広く浸透し、建設現場にもAIの導入が進んでいます。

現場の画像や動画をAIで解析し進捗状況を管理したり、建築物の構造設計を判定したりさまざまな場面でAIは活躍しています。

ドローン

またドローンの飛行技術で、人力で膨大な日数をかけて測量していた測量データもドローンであれば、15分ほどで作業が完了します。

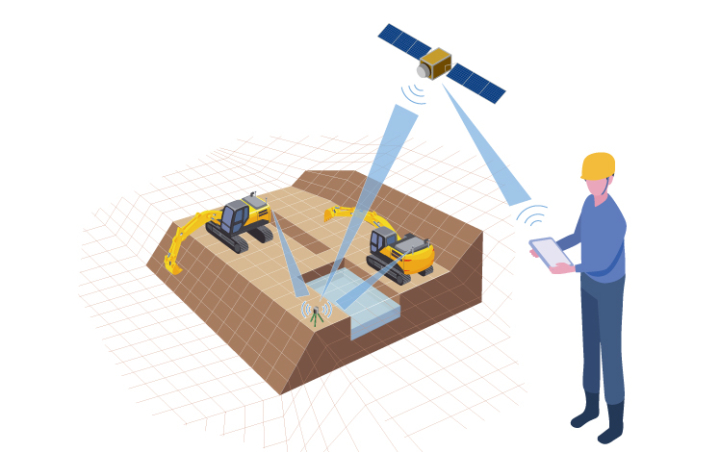

ICT施工

重機をコントロールするために必要な情報をデジタルデータで取得し、データを元に重機を遠隔操作したり、自動運転で作業をさせたりする技術です。

今までは作業者の腕による部分が大きいところでしたが、この技術を取り入れることにより、属人化が解消され、工事全体の効率化や品質確保につながります。

BIM

主に、建築分野ではBIM、土木分野ではCIMが活用されています。

BIMの活用により、手戻りやミスの削減、単純作業の軽減、工期の短縮、そして施工現場の安全性向上といった効果が期待されています。

DX化の状況は?今後の建設業界の動向

これからの動向としては、BIMの導入やAI搭載ドローン、クラウドシステムの活用により、作業効率や安全性が大きく向上するのでこれらの技術の導入が急がれます。

また、働き方改革として長時間労働の是正や待遇改善が進めば、若年層の離職防止にもつながります。

さらに、女性や外国人技能者の採用も重要です。

休憩室や研修制度を整えることで、多様な人材が活躍できる環境が生まれます。

このような取り組みが建設業の未来を支える鍵となるのです。

建設業における一般業務の効率化・省人化の成功事例

建設業におけるDX化の業務効率UPは現場に限った話だけではありません。事務方の仕事でもDX化は非常に重要であり、業務効率が上がることで、それだけ仕事に付加価値をつけられます。

ここでは、一般業務のDX化に成功した平山建設株式会社の事例を紹介します。

平山建設株式会社―DXによる業務改善を実施

デジタル技術の導入によって、これまで多くの時間と労力を要していた業務が大きく改善され、スムーズな意思決定が可能となりました。

アナログ的な業務体制からデジタル化・クラウド化を推進

また、稟議書の決裁には1週間以上、実行予算書の承認には最大で1ヶ月を要していたこともあり、業務全体において非効率でスピード感に欠ける状況が続いていました。

こうした課題に対して、同社はGoogle Workspaceを導入し、業務のデジタル化とクラウド化を本格的に推進しました。

自動化により業務の負担軽減、効率化に成功

これにより、以前は時間のかかっていた集計作業が大幅に短縮され、担当者の負担が軽減されただけでなく、データの正確性も向上する結果を生みます。

また、業務のやり取りは、Googleチャットを主要ツールとして採用。リアルタイムでのやり取りが可能となったことで、情報共有のスピードが格段に向上しました。これにより、稟議書や予算書の承認も迅速化され、かつては日数を要していた意思決定も、より短時間で対応できる体制が整いました。

デジタル化で大幅な効率化

加えて、Googleサイトを使った現場専用のポータルサイトも開設され、各現場の情報共有や更新作業が効率化。これにより、現場とのコミュニケーション時間は90%以上削減され、社全体の情報の透明性と連携力が向上しています。

こうした一連のDX推進により、業務全体の見直しと改善が進み、時間外労働の削減や意思決定の迅速化といった具体的な成果が生まれています。

アナログからデジタルへの大胆な転換は、単なる業務改善にとどまらず、組織の働き方そのものを刷新する一歩となりました。

専門的な現場での課題を解決した事例

ここでは、清水建設株式会社と鹿島建設株式会社の事例を紹介します。

清水建設株式会社―配筋検査の時間削減、省人化に成功

また、検査の精度を維持しながら、省人化や省力化を進めることが困難だった点も大きな壁となっていました。

独自システムの導入を実施で75%の時間削減、省人化を実現

また、障害物を自動的に除去しながら、三次元の位置情報を考慮した高精度な計測が可能となっています。

さらに、検査結果の帳票を自動作成する機能や、電子黒板表示機能、重ね継手の長さを自動で算定する機能、さらには改ざんの検知や遠隔臨場との連携機能まで備えています。

「写らく」の導入により、配筋検査にかかる時間は従来と比べて約75%削減に成功。従来は3名体制で行っていた検査作業も、1名で対応できるようになり、大幅な省人化が実現しています。

遠隔操作と組み合わせることでさらなる効果あり

また、安全面でも大きな効果があり、足場から離れて非接触で検査できる環境が整ったことで、検査中の落下事故のリスクも低減。また、監督員が現地へ移動する必要が減ったことで、交通事故のリスクも軽減されています。さらに、現場作業時間は約85%削減されました。

品質面においても、規格値判定に対応できるだけの精度を実現しており、検査の信頼性が飛躍的に向上しました。「写らく」の導入は、清水建設にとってDXによる業務革新の象徴的な成功事例となっています。

鹿島建設株式会社―統合管理システムで現場を「見える化」を推進

迅速で的確な意思決定を行うためには、こうした情報を一元化し、リアルタイムで把握できる環境づくりが急務でした。

化統合管理システム「Field Browser®」を開発・導入

気象情報や交通情報といった外部の環境情報も合わせて一括で管理でき、地図上には現場の図面を重ねて表示することで、視覚的にも非常に分かりやすい構成となっています。また、定点カメラの映像と位置情報を連動させて表示できるほか、作業員のバイタル情報をリアルタイムで確認することも可能です。

らに、建設機械や車両の稼働率を集計し、72時間先までの気象予報を表示する機能も備わっています。

システム導入で現場管理を効率化

さらに、作業員の動きや建設機械の使用状況が詳細に把握できることで、次の工事に向けた人員配置や機械の手配も、データに基づいて最適化。気象予報を活用して、雨天などの悪天候時にはあらかじめ作業内容を変更するといった柔軟な対応も可能になりました。

このように、「Field Browser®」の導入によって鹿島建設は、作業効率の向上と働き方改革を同時に実現し、建設現場の“見える化”を推進することで、課題へのタイムリーな対応を可能にしたのです。

まとめ

ICT施工やAI搭載重機、BIMなどの技術活用で、省人化、事故防止、労働時間短縮、技術継承が期待できます。

各社の導入事例も参考にしていただき、積極的なDX化が今後の建設業界の鍵となるでしょう。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram TikTok

TikTok